幕引きまで意表を突いた映画の神

翌日のリベラシオン紙の一面

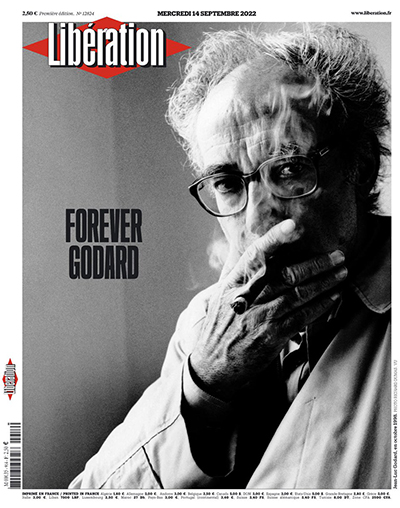

9月13日、ジャン=リュック・ゴダールが亡くなったという凶報は、映画界のみならず、多くの文化人たちにショックをもたらした。享年91歳で、自ら安楽死を選んだのは、彼らしい唐突な幕引きとはいえ、映画の一時代が完全に終わってしまったという、喪失感をぬぐいきれない。マクロン大統領をはじめ、ゴダールと共に仕事をした人々や、各国の監督たちが続々と追悼の言葉を寄せている。日刊紙のリベラシオンには、自他ともに認めるゴダールの信奉者で映画あり、『ゴダールのリア王』に出演したレオス・カラックス監督や、『勝手に逃げろ/人生』『パッション』でゴダールと仕事をしたイザベル・ユペール、2006年にポンピドー・センターがゴダール展を開催した際、ゴダールと意見の相違から絶縁した当時の企画開発ディレクター、ドミニク・パイニなどが追悼を寄せた。ちなみに、途中でサジを投げたポンピドーの展覧会について、「不可能だった展覧会についてのイントロダクション、すなわち展覧会の形をした瓦礫」と本人は語っていた。ゴダールの気難しさは有名だったが、彼を反ユダヤ主義者、修正主義者と捉え、称賛できないと語る人もいる。

いずれにしろ、彼ほど映画という媒体において自由な表現を貫き、つねに新しい手法を試みていた映画作家もいないに違いない。『勝手にしやがれ』(1959)を観てゴダールのファンになった方は少なくないと推測するが、その功績はもちろん「ヌーヴェル・ヴァーグの牽引者」に留まらない。その後商業映画と決別し、政治的、扇情的な映画作りに走った70年代、商業映画に復活しつつ表現の可能性を探求した80、90年代、そして『ゴダールの映画史』(1998)以降、20世紀を振り返り我々に警鐘を鳴らしたこと。最後まで鈍ることのなかった慧眼は、映画の領域を超えて多くの芸術家に影響を与え続けた。ゴダールはその不在によって、これからも我々の脳裏に存在し続けるだろう。

最後になったが、今月フランスで公開された推薦作をひとつ取り上げたい。35歳の新鋭セリーヌ・ドゥヴォーの長編初監督作Tout le mond aime Jeanne(みんながジャンヌを愛している)だ。自己嫌悪と自信喪失で展望のないアラフォー女性(人気上昇中のブランシュ・ガルダンが扮する)の人生を、ユーモラスに描く。ヒロインが思うことを、アニメーションのひょうきんな分身に語らせているのが新鮮で面白い。監督自身がイラストも手がけ、今後も注目したいと思わせられる才気の持ち主だ。

◇初出=『ふらんす』2022年11月号