2021年公開ラッシュを振り返って

振り返れば2021年の後半は、ロックダウン解除後の映画館再開による、公開ラッシュに追われた。前年から溜まった作品が一挙に押し寄せたため、入りが悪いとすぐに上映館数が減らされてしまう、作品にとっては厳しい環境が続いている。

もっとも、そこで改めて感じたのは、フランス映画の層の厚さだ。9年ぶりに新作『アネット』を発表したレオス・カラックスや、『分裂』のカトリーヌ・コルシニ、Les olympiades(「レ・ゾランピアド」)のジャック・オディアール、Tout s’est bien passé(「万事快調」)のフランソワ・オゾンといったベテランから、Titane(「チタン」)のジュリア・デュクルノー、L’Événement(「ハプニング」)のオドレイ・ディワン、『ONODA 一万夜を越えて』のアルチュール・アラリら若手世代、さらにここでは紹介しきれなかった新人監督たちと、じつに多彩な監督が輩出している。

新人のなかでとくに触れておきたいのは、初長編Sous le ciel d’Alice(「アリスの空の下」)が高い評価を受けたパリ在住のクロエ・マズロだ。50年代のレバノン紛争を背景に、スイスからレバノンに移住したヒロイン、アリス(アルバ・ロルヴァケル)の波乱に富んだ人生を追う。こう書くと、伝統的な社会派ドラマのようだが、その描き方は独創的。ときに粘土によるクレイ・アニメーションを用いたり、民族闘争を異なるお面を被った兵士たちによってさらりと表現したり。パステル調の色使いなど全体的にどこか寓話のようなトーンがある。今後も期待したい個性の持ち主である。

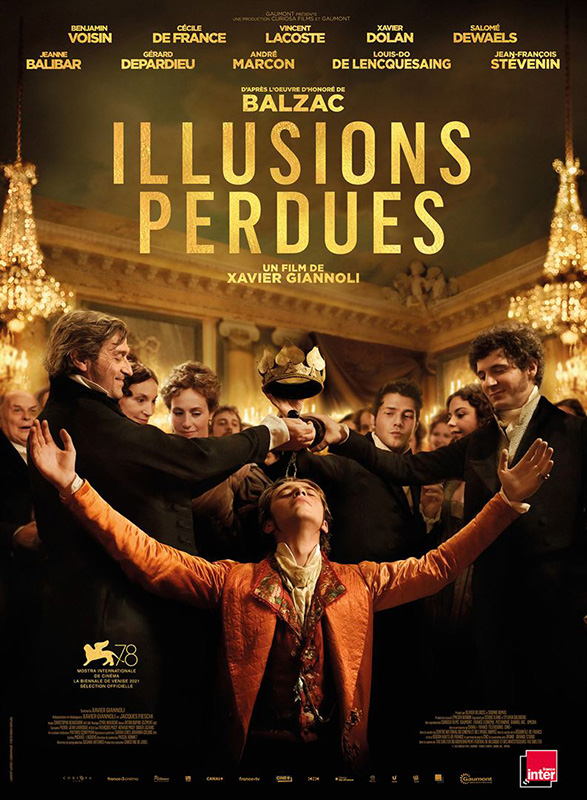

この原稿を書いている現在、封切られたばかりの話題作は、バルザックの原作を『偉大なるマルグリット』のグザヴィエ・ジャノリが映画化したIllusions Perdues(「幻滅」)。詩の才能に恵まれた田舎の貧しい青年リュシアン(バンジャマン・ヴォワザン)がパリに出て、新聞に寄稿することで成功を得るものの、やがて営利主義に魂を売りわたし、堕落していく。

現代と変わらないマスコミ業界の内側を暴いた、バルザックの痛烈な批判と深い人間観察を、ジャノリ監督が重厚な演出で浮き彫りにする。役柄のイメージにぴったりのヴォワザンをはじめ、ヴァンサン・ラコスト、グザヴィエ・ドランら、若手俊才の共演も見応えがあり、魅せられる。

グザヴィエ・ジャノリ監督作Illusions Perdues

◇初出=『ふらんす』2022年1月号