ノートルダムの火災事故が映画に

ノートルダム大聖堂の火災が起きてから、今年で3年が経つ。コロナ禍の影響で昨年末にようやく本格的な修復が始まったものの、剥き出しの屋根の骨組を見る限り、未だ昨日のことのようだ。

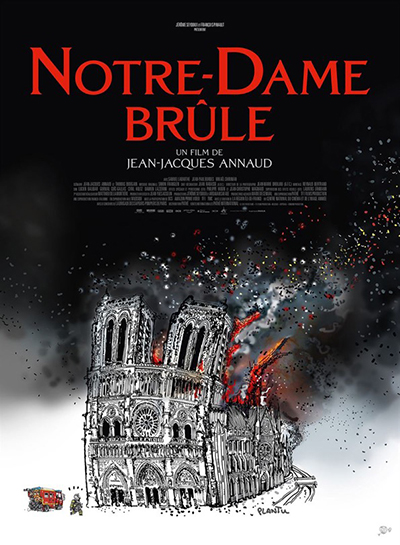

そんな状況のなか、さっそくこの惨事を描いた映画が作られた。『薔薇の名前』『愛人 ラマン』『セブン・イヤーズ・イン・チベット』などで知られるジャン=ジャック・アノーが6年ぶりにメガホンを握ったNotre-Dame brûle(「ノートルダムが燃えている」)である。スケール感のある作品を得意とする監督だけに、本作は『タワーリング・インフェルノ』のようなパニック映画かと予想したが、アノーは過度に派手さを盛り込むのではなく、事実に忠実に分刻みの経過を描きながら、名もなきヒーローである消防隊員たちへ敬意を表している。

ジャン=ジャック・アノー監督のNotre-Dame brûle

観客としては、事件の詳細やふだんは見られないカテドラルの細部を知ることができるのが醍醐味だろう。もちろん火災シーンはすべてセットであるとはいえ、よくここまでそっくりに作り上げたものだと感心させられる。また聖遺物などの宝物を所蔵した鍵のありか(鍵の多さに驚く)やその開閉が、たったひとりの人間によって管理されているという、驚くべき事実なども知ることができる。批評は賛否に分かれているが、「実録もの」として見ごたえがある。

もう一本話題の作品は、セドリック・クラピッシュの新作En Corps(「一丸となって」)。以前、元オペラ座のエトワール、オーレリー・デュポンのドキュメンタリーを撮るなど、バレエに関心を示してきた彼が、パリ・オペラ座のプルミエ・ダンサーであるマリオン・バルボーを主役に、英国のダンスカンパニーを率いる振付家、ホフェッシュ・シェクターの協力を得て実現したダンス映画のフィクションだ。

公演中の足の怪我により、そのキャリアが危ぶまれることになったオペラ座のダンサーが、休養中にモダンダンス・カンパニーに出会ったことで、新たな踊る楽しみを発見していく。踊りの美しさ、躍動感、ダンサーたちの踊る喜びがひしひしと伝わってくるカメラワークと、喜怒哀楽を織り交ぜた構成力はさすがクラピッシュ。これが映画デビューとは思えないバルボーの演技とその魅力にも吸い込まれる。

◇初出=『ふらんす』2022年6月号