第1回 1971年パリ、初対面

はじめてお目にかかったのは、ひたすら『黒の過程』の訳者としてでした。1971年5月のパリ。1年半ほど前から2度目の長期滞在をつづけておりましたが、フランス政府の給費が切れたあとも滞在をのばしたい気持が強く、同じころパリ第7大学に新設された日本語学科で1年契約の講師をつとめていました。週4コマの初級クラスのほか、週1回は明治以降の日本文学史を担当しておりました。教科書通りに進めればいい初級クラスとちがって、私にとっては専門外の日本文学について話すとなると、それなりに時間をかけて準備する必要がありましたから、学科主任のユベール・マエス氏も(彼もまた故人となってすでに久しいのですが)その講義の開始を他のクラスより4週間おくらせることに同意してくれていました。偶然ではありますが、開講の前日に三島事件が起こるという巡り合わせになったのはそのためでした。

電話で事件を知らせてくれたのは、大学時代の同級生の林勝一君でした。毎日新聞のパリ支局長でしたから、彼のところには日本のニュースがリアルタイムで飛び込んできていたのです。「楯の会の若者数人を引き連れて、市ヶ谷の陸上自衛隊司令官室に闖入して割腹したらしい……」まだ「らしい」としか言えない第一報でした。思わず「そんなバカな!」と電話口で叫んだのを思い出します。戦後日本の作家のなかでもっとも鮮烈華麗な才能の持主という認識が確固としてある一方、楯の会の活動は、あのキッチュな制服に象徴されるように、ひっきょう個人的な思い込みによる贅沢な兵隊ごっことしか思えませんでした。彼の作品、思想、行動にたいする私の感情は、どうにも割り切りようのない矛盾と混乱にみちたアンビヴァランなものだったと言うしかありません。

開講の言葉というほどのものではありませんが、翌日第一回の授業の冒頭で三島事件のことにふれたあと、北村透谷、有島武郎、芥川龍之介、太宰治など、それぞれに理由は異なるとはいえみずから生命を絶った日本の作家たちについて話したのを覚えています。

ですから、あなたにお会いしたのは、あの事件のわずか7か月後だったわけです。初対面であったにもかかわらず、あなたとの会話は夕方の5時から9時すぎまで4時間ほどつづきました。そのなかで三島由紀夫が重要な話題のひとつとなったのは、なによりもまずあの激しい死の記憶がまだ生々しかったからです。

しかし、いまふりかえって思うのですが、あの日あなたが「三島由紀夫は『ハドリアヌス帝の回想』を評価してくれていたと聞きましたが……」とおっしゃって彼を話題にのせたのは、三島のその評価とあのような死に方の選択が彼の中でどのようにかかわりあっていたのか、どうにも腑に落ちないという気持を持っておられたからではないでしょうか。いずれにせよあの日『豊饒の海』の作者をめぐって私たちの会話は大いにはずんだのでした。10年後あなたは『三島あるいは空虚のヴィジョン』をお書きになりますが、彼への関心はあのころからすでに持っておられたのでした。

私にとって蔵書のなかの宝物ともいうべき『黒の過程』の原書と訳書の両方に、血を思わせる真紅のフェルトペンで書いてくださった献辞と署名に添えて、あの日の日付が記されています。1971年5月29日。そして原書のほうには「ゼノンの血」Le sang de Zénonという言葉が書き加えられています。

『黒の過程』の日本語訳が《現代フランス小説》シリーズの一巻として白水社から刊行されたのは1970年11月10日。三島事件の起こる15日前だったわけです。

はじめてお会いした日の前日、あなたから速達便をいただいたのでした。いまもリヴォリ街にある四ツ星のホテル・サン・ジャム・エ・ダルバニーの封筒。表書きの闊達な筆跡には見覚えがなく、差出人の名前も書かれていなかったので、最初は誰からの手紙なのかわかりませんでした。文面の独特な書体を見て、あなたからのものとわかりました。(前年『黒の過程』の初校の段階で一度お便りしたことがあり、そのときにいただいたご返事で、あなたの筆跡の特徴に強烈な印象をうけていましたから)。

「あとせいぜい10日ぐらいですが、まだパリにおりますので、お暇な時間がありましたら、ぜひお会いしたく存じます。朝の10時まではかならず部屋におりますので、お電話ください。」

消印はサン=ペール通り局、1971.5.28, 18H45となっていますが、電報なみのあつかいで最寄りの集配局からすぐに配達される「気送速達」でしたから、その日の夜8時ごろには届いたのだと思います。

校正刷りに手を入れたのも、「あとがき」を書いたのもパリであり、現地で手に入るあなたの著書をできるだけ買い集めて目を通し、敬愛の念は深まる一方でしたから、ぜひ会いたいというお手紙をいただいたときは、本当に嬉しく思いました。朝になるのが待ち遠しいような気持で、それでも9時半ごろにお電話したのだったと思います。電話はすぐに通じ、その日の午後5時、ホテルのロビーでというお約束になったのでした。写真のお顔から想像していたよりも高いお声でした。

伺ってみると、やや小柄で非常に痩せた同年輩のご婦人がごいっしょでした。もちろんそれが、1939年いらいアメリカであなたと生活をともにしてこられたグレース・フリックだったのですが、初対面のときの私はあなたの私生活についてほとんどなにも知らず、きっと秘書なんだろう、封筒の宛て先を書いたのもこの人だったんだな、と思ったものでした。彼女があなたの作品の多くを英訳した人であり、そのときも『黒の過程』の翻訳を続けておられたことがわかったのは、話しはじめてしばらくたってからでした。彼女は8年後に癌のために世を去ることになりますが、あのときすでに病魔が彼女を蝕んでいたのにちがいありません。

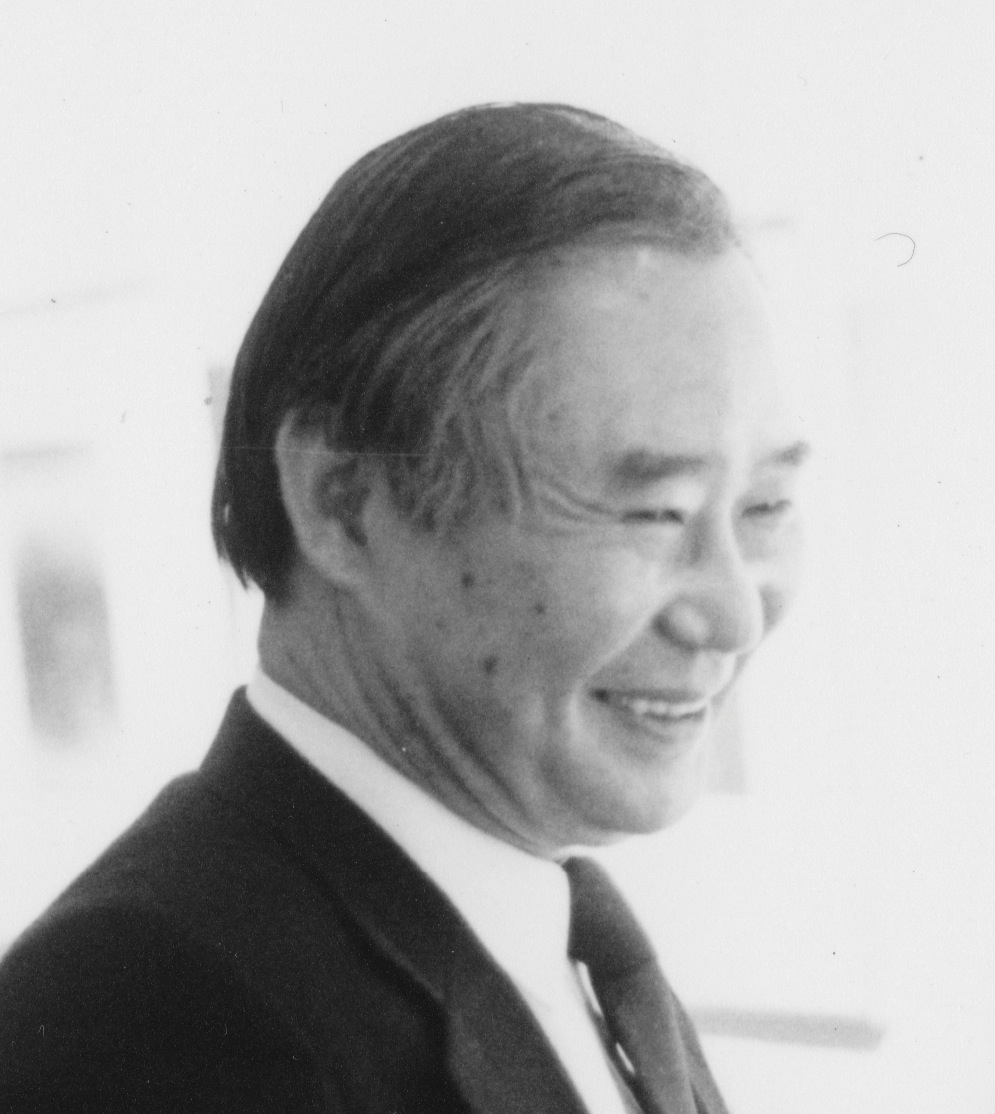

『黒の過程』の邦訳書の巻頭にあなたの顔写真が添えられています。右側のやや下から見上げるアングルで撮影した、すこし表情のきびしい写真ですが、前年9月お手紙で、白水社のほうへ送ってくださるよう私からお願いしたものでした。まさに近影だったのだと思います。初対面のときのあなたは笑みをいっぱいにたたえておられましたから、表情のきびしさはすっかり消えていましたが、真剣にものを考えたり、私の話に注意深く耳を傾けるときの表情は、あの写真のままでした。それにしてもあなたは本当に笑顔のすばらしい人でした。

そして聞き上手でした、旅のこと、ラルボーのこと、プルーストのこと、源氏物語のこと、ゼノンのこと……自在に話題を変えながら、会話は快いテンポでつづきました。パリジャンの多くが機関銃のように早口なのにたいして、あなたの口調はいかにもゆったりとしており、私にとってとても聞きやすいだけではなく、返事を考えるゆとりを与えてくれていたからです。ときおり「天使が通る」ようなことがあっても――いいかえれば会話が途切れて沈黙が落ちかかるようなことがあっても――、その沈黙が少しも気詰まりには感じられず、沈黙のなかでもお互いの思考がほぼ同じ方向を辿っており、ふたたび口にする言葉が意表を突くことはありませんでした。

ラルボーについては、ヴィシーの市立図書館に2か月通い、彼の蔵書やタイプで浄書された日記(全集に収録された日記よりも完全なもの)、さらにはラルボーに寄せられた多くの人々の書簡の調査にあたったときのことを、前年のお便りで申し上げていたように記憶します。あの日ラルボーも話題に上ったのはそのためでした。彼の蔵書を調べていて嬉しかったことのひとつは、あなたからの献呈本が2冊見つかったことでした。『夢の貨幣』と『とどめの一撃』だったように記憶しますが、個人的な知己ではなかったとはいえ、ラルボーにたいする敬愛の念が強く感じられる献辞が添えられていました。『とどめの一撃』は1939年の刊行ですから、ラルボーはこの本に目を通すことができなかったはずで、そのことがとても残念に思われました。というのも彼は1935年の夏、脳出血に襲われて失語症に陥り、知的活動はいっさい停止していたからです。それよりももっと残念なのは『ハドリアヌス帝の回想』を読むこともラルボーには不可能だったことです。古典学者にひけをとらぬほど古典文学に精通し、あれほど深くイタリアを愛していた彼が、もしあの作品を読んでいたら、まちがいなく狂喜したはずだからです。私はこれまで作家としてのあなたとラルボーのあいだにはなにか共通するものがあると感じてきました。その後もお会いするたびにラルボーは私たちの話題に上りましたが、あなたにとっても彼が愛する作家のひとりだったことは、私にはこのうえなく嬉しいことでした。

ほかのところですでに何度か書いたことがあるのですが、あの日のあなたのお話のなかで今なお強烈に記憶に焼きつけられていることがあります。ほとんどひとり言のようにつぶやかれた次の言葉です――「ミケランジェロの聖母子像がブリュージュの大聖堂に据えられたのは15 **年のことですから、ゼノンもあれを見ていたはずです」。いかにもさりげない口調でした。そしてそのさりげなさのなかに、私はあなたの創作方法の一端を垣間見たように思います。「私にとってゼノンは兄のような存在で、彼のことなら父についてよりもよく知っている」というのもあなたの言葉ですが、ゼノンがあなたのなかで実在の人間以上に生きていることを、これほどはっきりと感じさせるのは、これらの言葉をおいてほかにありません。

あなたは聞き上手だったと先ほど私は述べました。いいかえればそれは、人の話、人の声にしっかりと耳を傾けることにほかなりません。そしてそれこそがあなたの創作方法に直結する基本的姿勢なのだと思います。あなたはご自分のいくつもの作品について「声の肖像」という言葉を使っていますが、ハドリアヌスのような実在の人であれ、ゼノンのような架空の人物であれ、登場人物のなかに入り込むための最良の手段は、その人物の声に聞き入ることだというのがあなたの確信でした。そしてあなたにとってそれは、創作の場だけでなく、日常生活でも自然に選びとられる姿勢だったように思います。

はじめてお目にかかったときの私たちは、作者と訳者でした。あの日お別れしたとき、私たちのあいだには確固とした信頼と友情が生まれていたと思います。私にとってそれがどんなに貴重な思い出か、多言を要しないと思います。

◇初出=『ふらんす』2000年4月号