第9回 アッシャー家の崩壊

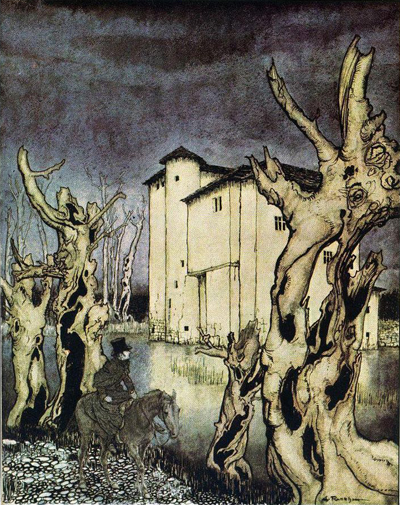

アーサー・ラッカムによる挿絵『アッシャー家の崩壊』

ドビュッシーが、友人の作家や詩人にオペラの台本を書かせ、いろいろ注文をつけながら自分は1音符も書かなかったことは、前号で記した。エドガー・ポーの怪奇小説にもとづくオペラ《アッシャー家の崩壊》は自分で脚色し、3種類もの台本を書き上げたにもかかわらず、音楽のほうは全1幕2 場のうち約3分2にとどまっている。

ポーの原作は、鏡の映像のように似通った双子の兄妹が、一族の死に絶えた古城にただ2人残されているという設定だ。兄のロデリックは妹のマデラインに近親相姦的な愛情をいだきながら、病弱な妹とともに自分の命も奪われてしまうのではないかという恐怖にさいなまれている。ある嵐の夜、兄はついに妹を生き埋めにしてしまうのだが、妹は墓を破り、血ぞめの経帷子(きょうかたびら)姿のまま兄の部屋にあらわれる。

ドビュッシーの脚色では、兄妹の年齢はぐっと引き離され、原作では脇役にすぎない侍医の役割が拡大されている。ロデリックが館の壁石を相手に長々と独白する場面は、ドビュッシー自身の心情も反映されていて迫真の感動を呼ぶ。

着手は1908年6月。「ときどき私は、まわりの事物に対して正常な感覚をなくしてしまいます。もしロデリック・アッシャーの妹がここにはいってきたとしても、それほど驚かないかもしれない」と書くほど入れ込んだ。1年後には台本の第1稿、さらに1年後、第2稿が完成しているが、ちょうどこのころから、命取りの病気に悩まされはじめる。

1916年8月10日、前年に手術した直腸ガンのために放射線治療を受けながら台本の最終稿を書いていたドビュッシーは、友人の作曲家デュカへの手紙で次のように嘆く。「運命は、私がこの作品を完成することを許すべきです。私は、『ペレアスとメリザンド』だけをもって、未来の世代の人々に性急に評価されたくないのですから……。音楽家は、死んでしまってはいけませんね」

実際に、運命は彼が危惧した通りに推移した。ドビュッシーが《アッシャー家》を完成させていたとしても、彼の評価をくつがえすような代表作になったとは考えにくい。しかし少なくともそれは、他の作品を読み解く上でひとつの重要な鍵にはなったことだろう。

1908年から1917年まで、断続的に取り組んでいた《アッシャー家》は、同時進行していた作品のいたるところに痕跡を残している。1913年初演のバレエ音楽《遊戯》の序曲は《アッシャー家》と同じく全音音階の和音で書かれているし、ヒロインのモティーフもリズムを変化させて使われている。ヒロインのモティーフは使用頻度が高く、連弾曲《6つの古代碑銘》の〈クロタルを持つ踊り〉にも、フルート独奏曲《シランクス》にも出てくる。やはりʼ13年作のピアノのための《前奏曲集第2巻》の〈水の精〉にはヒーローとヒロインのテーマが出てくる。同前奏曲集の〈カノープ〉では、《アッシャー家》の〈崩壊の主題〉が禍々しい雰囲気を投げかけている。同じ作曲帳で同時進行していた《ヴァイオリンとピアノのためのソナタ》の循環主題は、当初《アッシャー家》のロデリックのアリアになるはずだった。

それらの《アッシャー家》的な部分は、それぞれの作品の中で一種独特の光を放ってはいるが、それだけでひとつのオペラ作品を形作るには十分とは言えない。ドビュッシーの音楽言語そのものが、印象派の絵画にたとえられるようにあまりにも漠として曖昧であり、ポーが目指したような「グロテスクの美」の音楽化には恐怖不足だった。

1918年3月27日、ドビュッシー死去の知らせを受けたオペラ・コミック座の支配人は、「我々の元を去った偉大な音楽家」の死を悼む電報の中で、「彼が我々に《アッシャー家の崩壊》と《鐘楼の悪魔》を託することを切に願っていました」と書いた。

《鐘楼の悪魔》は、同じくポーにもとづく笑劇で、ドビュッシーが《アッシャー家》と抱き合わせで上演を夢見ていた作品だ。しかし、どこまで本気だったのか。1908年7月5日には、メトロポリタン歌劇場と2作品の上演権に関する契約書をかわしている。当時の市販人の回想によれば、「あなたは割に合わない商売をしている。これらの作品は自分一人のために書いているので、きっと永久に完成しないだろう」と語ったという。

ドビュッシーの死後、義理の息子の作曲家ラウール・バルダックも含めて、誰もこのオペラを補筆・完成しようとは考えなかった。ようやく1979年にアジェンデ・ブリン、2006年にはオーリッジが、未完の断片をつなぎ合わせて補筆版を出版している。2012年にはパリのオペラ座で新たなアレンジによる上演も行われたが、いずれも十分な仕事とはいえない。力強いテキストに比してやや弱い音楽のことを考えると、《アッシャー家》には付帯音楽つき芝居の形がいちばんフィットするのかもしれない。

◇初出=『ふらんす』2017年12月号