第3回 終わりたがらないヴァイオリン・ソナタ

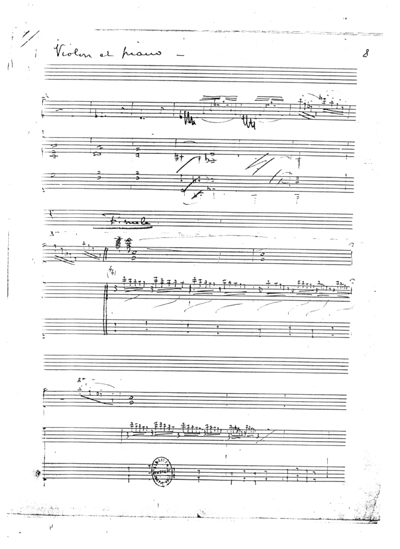

《ヴァイオリン・ソナタ》の初期スケッチ

ドビュッシーは作品をなかなか完成させることができない質で、出版者のデュランをやきもきさせた。1905年10月初演の交響詩《海》も、1月13日の手紙では2曲目の〈波の戯れ〉の最後を書きなおしたが、2、3日中には終わるでしょうと書き、27日に「いま書き終えたので明日持っていきます」と宣言したにもかかわらず、2月入っても終わる気配なく、「ご安心ください、「海」は完成しました」という手紙が書かれたのは3月6日。

《海》のあとに着手したピアノのための《映像第1集》でもこんな手紙が残っている。「《映像》に関するお腹立ちはよくわかります。でも、こんな事情なのです。第1曲〈水の反映〉がまったく気にいらないので、新しい材料にもとづき、最近の和声の化学の発見に従って書きなおそうと決心しました」(1905年8月19日)

ドビュッシーのスケッチを眺めていると、彼がとりわけ「終わり方」に苦労したことがわかる。たとえば《前奏曲集第2巻》(1913)の〈月光のふりそそぐテラス〉。童謡〈月の光〉のメロディをドビュッシー風にアレンジした作品で、当初はコーダにも同じ音形を使っていたのだが、決定稿ではまったく脈絡のないモティーフが出現している。

これが1種類や2種類ではなかったことは、1906年8月6日の手紙でもわかる。「どうすればよいのでしょう。現在のところ、〈イベリア〉の3つの違った終わりかたができてしまいました。もしかして4つめを捜さなければならないでしょうか」

〈イベリア〉とは、《管弦楽のための映像》の第2曲である。第1曲〈春のロンド〉でも「もし〈ロンド〉を思うように終わらせることができるなら《映像》は完成するでしょう」という手紙が書かれている。

この傾向がもっとも顕著だったのが、彼の白鳥の歌となった《ヴァイオリンとピアノのためのソナタ》である。

1917年1月末に第1楽章を仕上げたものの、終楽章には手こずり、何度も書きなおした。デュラン宛ての2月の手紙には、「この恐ろしい終楽章を徹底的に手なおししなければならなかったのです。あまりに周囲の不安を反映させすぎています」と書かれている。ときは第一次世界大戦のさなか、ドビュッシーは末期の直腸ガンで闘病中だった。

3月26日にはいったん完成され、デュラン宅で試演会が開かれたが、ドビュッシーはやはり終楽章が不満だった。4月初めには、「《ヴァイオリンとピアノのためのソナタ》の1ダースもの異なった終わり方に苦しめられています」という手紙が書かれている。

《ヴァイオリン・ソナタ》は、ドビュッシーが1908年からとりくんでいたポーにもとづく未完のオペラ《アッシャー家の崩壊》と同じ作曲帳でスケッチされ、いくつかのモティーフも共有している。4月8日、復活祭のプレゼントとして妻のエンマに作曲帳を贈ったドビュッシーは、次のような献辞を記した。「ここにはいろいろなものがスケッチされているが、とりわけ「終わりたがらないヴァイオリンとピアノのためのソナタ」の歴史がわかるだろう!」

1ダースはオーバーにしても、《ヴァイオリン・ソナタ》の終楽章には、東洋風バージョンやナポリ風バージョンなど、少なくとも4種類のスケッチが残されていて、組み合わせによっては完成形とはまったく異なった作品になっただろう。ソナタに限らず、晩年のドビュッシーは、それまでの道すじとはかけ離れた素材をはめ込み、コロコロ局面を変えるような書き方が多くなっていった。これは、曲のつづきをサイロコを振って決めたというジョン・ケージ《チャンスオペレーション》にも通じるところがある。

「Le délicieux mal de l'idée à choisir entre toutes(あらゆるアイディアの中から一つを選択するという、甘美な苦しみ)」にどっぷり浸ったソナタの終楽章は、完成してみると意外にも歓喜に満ちた音楽になった。

5月5日、傷病兵のための慈善コンサートに出演したドビュッシーは、メゾ・ソプラノのローズ・フェアールと《ヴィヨンのバラード》などを演奏し、ヴァイオリニストのガストン・プーレとはソナタを初演している。2日後、ドビュッシーは友人のゴデに次のように書いた。「やっと《ヴァイオリンとピアノのためのソナタ》を終えました! 人間的な対比の精神によって、それは爆発するような喜びに満ちています」

ひと月後、ドビュッシーは再びゴデに書いた。「たぶん「天の邪鬼」[ポーの短編のタイトル]が残しておくべきアイディアばかり選ばせてしまったのでしょう。このソナタはひとつのドキュメントとして興味をひくかもしれません。病気の男が戦争中に作曲できる音楽の例として」

この時点で、ドビュッシーにはあと9か月半ほどの命しか残されていない。

◇初出=『ふらんす』2017年6月号