[対談]大江健三郎が残した希望 尾崎真理子 & コリーヌ・カンタン

「ヒロシマ」や「沖縄」、そして「核問題」と正面から向き合い、時に、フランスという国家までも相手に力強いメッセージを送りつづけた作家・大江健三郎。本誌7月号での追悼特集「大江健三郎とフランス」より、記者時代、『大江健三郎 作家自身を語る』の聞き手・構成を務め、近年は大江論や全小説の解説をまとめた文芸評論家の尾崎真理子さんと、晩年の大江健三郎とフランスとの交流を支えた、仏訳者の一人でもあるコリーヌ・カンタンさんによる対談「大江健三郎が残した希望」を、Web公開いたします(構成:編集部)。

大江健三郎との出会い

尾崎真理子:コリーヌさんは1994年のノーベル文学賞受賞前から、大江さんと面識はありましたか?

コリーヌ・カンタン:いえ、そのあとの2000年代からです。

尾崎:私は92年から読売新聞社文化部で大江さんの取材を始めましたが、ノーベル賞受賞の翌95年、フランスが核実験の再開を決めました。ちょうどその頃、エクサンプロヴァンスでの文学祭を前にした取材でご自宅へうかがう予定があったのですが、行きがけに成城の駅前で偶然ご本人に会うと、「核実験反対でフランス行くのやめますよ」と。すぐに一面の大ニュースになり、フランスのノーベル賞作家、クロード・シモン氏が「無責任だ」と大江批判を展開し、ル・モンド紙上の応酬に発展しました。でもその後、大江さんとフランスとの交流はむしろ本格化して、2001年には市ヶ谷の東京日仏学院で「大江健三郎のノスタルジー」という公開討論会も開かれました。この頃からコリーヌさんは、ずっと交流に尽力してこられたのですね。

カンタン:まず作家フィリップ・フォレストとは、1999年に彼が京都のフランスの文化機関ヴィラ九条山に滞在していた際に知り合い、ほぼ同時期に大江さんとも知り合うことになりました。フォレストさんはもともと文学の教授で評論家ですが、大江作品に影響を受けて『永遠の子ども』という小説を発表していて、私はフランス著作権事務所という翻訳出版権エージェントの代表としてその本の邦訳刊行を仲介しました。大江さんとはそれ以前にも、小西国際交流財団の日仏翻訳文学賞の受賞式でお会いしたりしましたが、正式に関わるようになったのはその辺りで、フランスのメディアから大江さんのインタビューの依頼などが私に来るようになったからです。

尾崎:大江さんの最初の印象はどうでしたか。

カンタン:みなさん、警戒しているというか、なんだか怖がっているようですが、本人はすごく穏やか。冗談を言ったり、雰囲気作りに努力され、すごくサービス精神が旺盛だと思いました。

尾崎:そうです、実はそうなんです。

カンタン:だから世間のイメージとは違います。それは、もう何度も経験しています。

尾崎:でも、一旦硬化して雰囲気がまずくなると、取り返しがつかないことにも……。

カンタン:はい、そこは気をつけないといけないですよね。本当に大事なときに、大事な意見は絶対に曲げない。大江さんとのやりとりはおもにファックスでしたが、時々、優しい言葉を書いてくださったり、何かをコラージュしたり、絵を描いたりと、遊び心もありました。大江さんから送られてきたファックスは相当な量になります。

尾崎:大江さんからの手書きのファクスは、貴重な記録でもありますね。

カンタン:震災の翌年2012年のパリのブックフェアは、「日本年」として大江さんを筆頭に、多和田葉子さん、平野啓一郎さんなど20名の日本人作家が招待されました。その準備段階で私が仲介をしていましたが、何かちょっと意に沿わないことがあって、ギリギリでもう行くのをやめるという話にもなったことがあります。たとえ約束をしていたとしても、もうダメなものはダメ。先ほどのボイコットの例もありましたし、フランスに対しては少し頑なになっていた面もあったかもしれません。また大使館経由となるとちょっと硬いというか、大江さんは公式な場でのきれいごととかがすごく嫌い。私もそれを感じていたので、なるべく自然体で付き合うようにしていました。

尾崎:形式的なことや、儀礼的なことはお嫌いでした。もちろんフランスが中心的な国の一つでしたが、英語圏のメディアやその他の国でのイベントなどに関する交渉も、秘書を介さずにご自身で先方の意向を確認されながらやっていらした。大変だったと思います。

カンタン:版権を扱うのは別のエージェンシーで私ではありませんでしたが、少なくともフランスに関してはできるだけ大江さんの希望や気持ちを理解した上で、招待やインタビューなどのオファーを受けるかどうかや、どうアレンジメントするかをお手伝いしようと思っていました。

尾崎:2000年代以降は中国をはじめアジアの読者も少しずつ増えました。中国の知識人の中には、フランス語の得意な人も意外に多く、英語圏にしろフランス語圏にしろ、やっぱりユーラシア大陸は繋がっているんだなと、北京などで取材した際、実感しました。大江さんもそのあたり感じていらっしゃったんじゃないでしょうか。文学だけではなく、政治や人権などについても国際的な舞台で果敢に存在感を発揮する――20代から東欧、ロシア、中南米の作家にも現地まで会いに行く、大江さんのように行動も発言力も発揮してきた日本の作家を喪ったのは、本当に寂しいです。

逝去を受けての日仏の反応

尾崎:大江さんが亡くなって、フランスでの報道はどうでしたか?

カンタン:ル・モンド紙にもリベラシオン紙にもすぐに大きな記事が出ました。雑誌などでもいくつか記事が出たんですが、フォレストさんに言わせると、全然足りない、と。彼はラジオ「フランス・キュルチュール」の1時間番組に呼ばれ、大江さんについて話しています。ですから、彼が言うほど反響がなかったわけではないと思いましたけどね。

尾崎:公式に哀悼の談話を出したのは中国でしたが、日本政府からはノーベル賞作家の死を悼む言葉がなかったのは残念でした。『ヒロシマ・ノート』、コリーヌさんがフランス語に訳された『沖縄ノート』をはじめ、大江さんは日本の戦後の実相を世界に伝える、重要な役割を果たされたのですが。

カンタン:でもメディアでは特集などありましたね。

尾崎:日本の新聞はもちろん各紙、大きく報じました。読売は保守系の新聞といわれますが、大江さんの報道は一貫して大事にしてきました。

カンタン:それはやはり尾崎さんがいらしたからじゃないですか?

尾崎:いえ、やはり根強いファンがいるんですよ。

カンタン:読売は3回追悼連載もありましたね。

尾崎:歌壇俳壇の欄でも、大江さんの死を詠んだ投稿作が多く寄せられ、それには感銘を受けました。他紙でもその現象は見られました。長男で音楽家の光さんとの共生を伝えるエッセイの読者も含め、今の60代以上の世代にとって「大江健三郎」の存在がいかに大きかったか、実感しました。小さな書店の店頭にも、追悼コーナーが設けられたりしていて。

100年残る大江作品と、つながる女たち

尾崎:今はまだ実感されていないかもしれませんが、大江作品はこれから100年研究されていくだろうと考えます。3つ理由を挙げますと、1つには、すでに東京大学が自筆原稿などの収集拠点となっていますが、今後、時間が経つにつれ、その文学的価値は際立ってくるはずです。もう1つは、やはり紛れもなく、戦後60年以上継続して書かれた日本人の精神史として、これ以上質の高い作品群はないだろうという点。この2つは一見矛盾しているんですが、でも「文学」にして実社会の記録であるのが大江文学の特性でしょうね。3つ目は、未来への警鐘という点で、この世界、地球環境の進み行きを予言しているように思えてなりません。1990年頃、『治療塔』などSF作品も残していますが、アメリカの未来学者ミチオ・カクが近年、発表している地球の未来についての具体的な言及などと重なるところも多い。それはかなり悲惨な未来でもありますが。ですから文学として、現代の記録として、また未来の予言として、大江さんの残した膨大な作品群というのは重要さが増していくのではないでしょうか。フランスの読者の中にも、気づいている人はいると思うのですけど。

カンタン:たしかにそうなんですが、フォレストさんも訴えているように、まだこれからという面はあります。例えば2016年に選集が出ましたが、プレイヤード叢書の二巻本などで全集をつくるべきだし、フランスでは大江さんの政治的な面は大きく取り上げられているけれど、文学としてもっと評価をすべきだと彼は言っています。

尾崎:『取り替え子』はフランス語訳は出ているんですか?

カンタン:まだです。あるといいですね。英訳はありますけど。

尾崎:日本では、昨年12月に東京大学で3日間にわたるシンポジウム「いま、大江健三郎をめぐって」が開かれました。東京大学名誉教授の工藤庸子さんも参加され、その内容は「ユリイカ」の追悼号に再録されることになっています。工藤さんは蓮實重彦さんとの対話でも知られるフランス文学の権威ですが、大江さんのことを間に挟むと、いくらでも論点は広がりました。大江作品によってつながる女性たちというのが今、あちこちで発生していて、それも今後楽しみなところです。どうして、女性の悲しみみたいなものをここまで大江さんは描けたのでしょうね。レイプや差別的な感情についても、80年代からずっと作品の中で告発し続けている。まさにジェンダーをめぐる問題を先取りしていて、フェミニズムの観点からの研究にも堪える内容でしょう。とはいえ、ナボコフの『ロリータ』を許容する大江さんの分身のような老作家も作品に登場させていて、なかなか作者の真意は読み取れないようになっています。初期の作品をLGBTQのコードで読み直せば、いくらでも批判は可能になるとも考えられます。

カンタン:それには、やはり時代背景もありますよね。でも、弱者の立場にまず立つというのは変わらない。それはどんな作品にでも感じられます。

尾崎:変わらないですね。そう、加害者の視点からは書いていない。被害者や、屈辱を受ける者の側から書いている。一方で小説の形式については最後まで冒険が続きました。2013 年に刊行した『晩年様式集』は、「三人の女たちによる別の話」と名付けられた章が本筋とは別に挟み込まれたような形式になっています。そこだけ誰でも参加して書き込みができるような、そういう書き換え可能の、新時代の電子空間に存在するテクストとしての小説が想定されていると感じるんですね。

カンタン:あの作品はぜひフランスで出してほしいです。タイトルからしても、ご自身、最後の作品だと宣言していたのではないでしょうか。

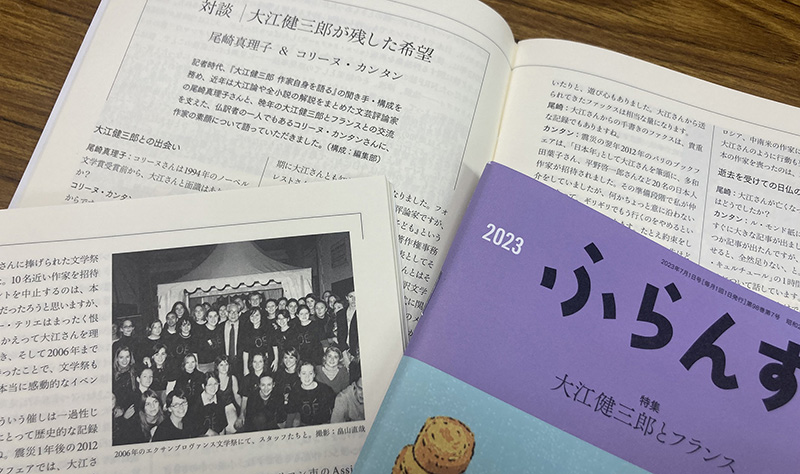

10年越しのエクス訪問とパリのブックフェア

カンタン:大江さんのボイコットにより中止となった1995年のエクスの文学祭でしたが、改めて2006年に大江さんに捧げられた文学祭が実現しました。10名近い作家を招待していたイベントを中止するのは、本当に難しい決断だったろうと思いますが、企画者のアニー・テリエはまったく恨んでいません。かえって大江さんを理解することができ、そして2006年まで待った。10年待ったことで、文学祭もさらに大きな、本当に感動的なイベントになりました。

尾崎:本当にこういう催しは一過性じゃなくて、両国にとって歴史的な記録として残りますね。震災1年後の2012年のパリのブックフェアでは、大江さんを含む約20名の日本人作家が招待され、私も同行してイベントにも参加しました。

カンタン:あのとき大江さんはとってもお元気で、毎日忙しい日程の後でも夜遅くまでみんなと飲んだりしていましたね。

尾崎:はい。平野啓一郎さんと「文藝春秋」の5月号でその時の逸話をお話しています。公式行事を終えた夜更け、酒場を探して宴会になったんですね。打ち解けた雰囲気で盛り上がって、大江さんが全部払って下さって。福島の原発事故について、すべての作家が同じ意見を持っていたわけではありませんが、それでも非常に良い討論ができたと思います。コリーヌさんはあの時、どれだけ大変だったでしょうか。また印象深いのは、ガリマール社のブースで、大江さんのサインを求める人の列が現地のどの作家よりも長くできていたこと。あの光景は目に焼き付いています。

カンタン:震災の翌年でしたから一層特別な意味がありましたね。フランス在住の日本人も結構来ていました。

尾崎:大江さんは以前から80歳を定点として活動を終えたい、と言われていました。ご体調も万全ではなかったと思いますが、その後、2015年には、もう一度エクサンプロヴァンスに行かれましたね。

カンタン:2015年5月にリヨン市のAssises Internationales du Romanのオープニング講演に招かれ、その後、エクスでフランスの作家パスカル・キニャールと対談されました。ご家族はとめようとしたらしいですが、でも行くとおっしゃって、行ったら案外元気でした。テリエさんのもてなしもとってもよくて、大江さんも気持ちよくそれに応じていて、彼女の知り合いのヨットに一緒に乗ったり、それくらいリラックスしてました。滞在中、「もう大きな移動はしたくないけれどもう一か所行くならメキシコだ」とも言っていました。実際、そんな誘いもあったんですが、結局、もう遠い旅はできないとお断りになりました。フランスから帰られた後、すぐ沖縄に行かれて、体調を崩されましたね。

尾崎:私は全集(『大江健三郎全小説』全15巻、2018~19)の解説を書くため、何回かはインタビューをしていましたが、それも2018年の春が最後で、それからコロナ禍となりましたので、お会いすることがかなわないままとなってしまいました。

カンタン:2015年のフランスではずっと一緒に移動をしていましたが、もう大江さんの話の中で旅をしているような感じでした。昔のこと、今のこと、昨日話したこと、これから話そうとすることなどいろんな層があって、どこにいるのかわからなくなる。過去、未来、今を行ったり来たりしているなかで、例えば列車の窓から見える景色もだんだん話の中に入ってきたり(笑)。一番印象深い思い出は、やはり移動のあいだの、この竜巻のような言葉の中の旅です。大江さんの通訳をするのは、正直言ってたいへんだと思います。もちろん質問はちゃんと聞いているし、答えに向かっているんだけれど、大江さんの話は螺旋のように進んでいくので、質問に答えているのか途中までわからない。でも、最後にたいへん見事に話のオチがある。

尾崎:大江さんと長く継続して話して、その癖みたいなものがつかめると、いろんなことが繋がっていきますよね。

カンタン:作品もそうですね。小説の中のさまざまな要素が、どこから来ているのかが見えてくると、だんだん納得できて、さらに読み進んでいける。

尾崎:読めば読むほど繋がってくるし、エッセイに小説で不明だったことが明かされていることもある。『二百年の子供』という小説は、子供たちが大木の根元で眠ると、過去や未来に旅することができるというファンタジーでしたが、その行先は、大江さんの過去作品の重要な場面。そのからくりを知らなくても読むことはできるんですが、そういう不思議な芸当ができるのも、それが可能なだけの作品があるからで、そんな作家はそうはいないですよね。

カンタン:そう思います。それに読書量もすごい。人の作品も頭のどこかに残っていて、それもまた作品の中にいろいろ埋め込まれていたり。

尾崎:他の作家からの影響については、私も『大江健三郎の「義」』のなかで柳田国男や島崎藤村、平田篤胤が深く関わっているんじゃないかと日本側を攻めました。おそらく欧米の作家たちにも、影響の濃い人物はこれから浮上してくるでしょう。T.S.エリオットをはじめ、名前と共に引用されている詩人、作家も多いのですが、記されていない作家、思想家が重要な役割を果たしている可能性は高いと思いますね。

カンタン:そうですね。自分でおっしゃることとは別に、自分のためにだけとってあることもあるように思います。

尾崎:インタビューの機会がなくなってから、思い当たったこと、おろかだったな、と気づいたことも多いですね。コリーヌさんにフランス語に翻訳していただいた『作家自身を語る』は重要な証言が多く含まれていると思いますが、それでも、創作の核心に触れる事柄で、頑なに明かされなかったことはいくつもあった、と今にして思います。語られたことも、すべてが真実とはかぎらない。創作も混じっているでしょう。それはそうですよね、フィクションを書くのが仕事の小説家に、その小説に関する「本当のこと」を聞こうだなんて(笑)。

翻訳と辞書、そしてユマニスム

尾崎:『作家自身を語る』では、翻訳論についてはずいぶん深く語ってらっしゃると思うんです。外国語の詩や小説を原文で読む。そして自分なりの理解をするのだけれど、その上で、その作品を非常にいい日本語にした日本人の翻訳者の言葉と対峙する。それをしないと理解したことにならないというようなことをおっしゃっています。だから、いい訳者というのが自分には絶対に必要なんだ、と。ランボーならば、高校生の時に出会った小林秀雄訳だったし、ミラン・クンデラの西永良成さんの訳に喚起されるものが多いと聞いたこともありました。そういう日本人の訳が、どうして必要だったと思われますか。

カンタン:私にも辞書、『古典基礎語辞典』(大野晋編)を「敬愛する友に贈るのが私の喜び」とおっしゃってプレゼントしてくださいましたが、辞書はすごく大事で、お好きだったでしょう? 一つの単語にもいろいろな意味や層があって、その中からいろいろ想像できるのだから、翻訳し直したり、原文と訳文両方を比較することによって、何かその言葉の裏か隙間に入っているものも想像しようとしていたんじゃないかと思います。

尾崎:確かに、翻訳だけに頼っていらしたわけではないですからね。比較して、そのズレも味読する。実際に自分が体験したことでも、それを誰かが書いたのを読んで、差異の理由を考える楽しみもありますよね。大江さんは、人の書いた文章もすごく楽しまれてました。新聞の記事まで、その記者の視点とか特徴を見つけるのが巧かった。若い作家の作品もよく読まれていました。私はこの3月まで早稲田大でしばらく教壇に立っていたのですが、受講生のなかに大江さんの大ファンがいましてね。彼女は詩を書いていましたので、訃報を聞いて追悼詩を寄せてきました。タイトルは「辞書を残す人」。「群像」にも掲載され、この詩を収録した第一詩集『双子』も世に出ました。奥山紗英といいます。結局、大江さんは、自分の辞書というのを小説ですべて書こうとした。言葉の可能性を最後まで諦めなかった。文学こそ人生のすべてだったと思います。先ほど大江作品の特性を3つあげましたが、その3つすべてが可能になるような、情報ではない、永遠に残る言葉を探した人という感じがしています。それは日本語だけに閉じこもっていたら絶対、可能にはならず、フランス語だけでもだめで、フランス語と英語と日本語、その三角形ができてはじめて立ち上がるものがあるのだと、よく言われていました。

カンタン:『沖縄ノート』の翻訳では、作家が何を言おうとしているのか、言葉以上のものというか、言葉の裏の裏をこれほど探したことはありません。ほんとうに大変でしたがやり甲斐がありました。

尾崎:『沖縄ノート』はこれまで政治的に読まれてきましたけれども、それだけじゃないですね。私は柳田国男へのオマージュも含まれると思います。

カンタン:あと、沖縄で出会っている作家や詩人とか。

尾崎:表面には出てこなくても、文学に裏打ちされている。刊行は1970年。当時は見えていないものが、今、浮かび上がってきていますね。時間を置いて、時代状況から自由になって初めて見えてくる。意外にも、そういう要素の多い作家だと思うんです。同じ時代の国内のノイズの中だけで読んでいるとわからない。

カンタン:フォレストさんは最初から政治的な部分を外して私小説として見ていました。彼にとってはそこが文学を理解するポイントでした。

尾崎:フランス大使館の文化参事官にアンドレ・シガノスさんという方もおいででしたね。大江さんは自分の過去を絶え間なく伝説化してきた、四国の森に戻り、子供時代に置き去りにした自身の分身と再会したいというノスタルジーが、この作家の根源的な願望ではないか――などと2001年の段階で端的に掴まれていました。その記事を自分で書いておきながら、今になってその指摘の真意がいっそうわかります。今後は時代から自由になって読むことができる。もしかしたら、作家自身からも……。その可能性が広がったと思って喪失感を拭いたい。繰り返しますが、ここから100年、大江文学はいくらでも掘りがいがあると考えます。

カンタン:何が残るかは大江さんにとっても大事な問題でしたよね。エクサンプロヴァンスでは、何を残すかも重要なテーマになっていました。自分の世代よりひどいものを次の世代に絶対残してはいけない、少なくとも、我々の状態のまま残さなければいけない、と。もっと良くできればいいのだけど、それはもう無理そうなので、せめて、渡すものは今よりひどいものにはならないように、と繰り返していました。

尾崎:希望をなくすということが一番怖いと考えていらしたでしょう。だから「しかし抵抗しながら滅びようではないか」と、東大の恩師、渡辺一夫訳のセナンクールの言葉を非常に大事にされていた。核兵器の廃絶に向けてもとにかく希望や理想をなくして絶望や虚無に傾いてはいけない、人間は努力してここまで良い社会を作ってきたじゃないか、と。肯定の気持ちも強かったですね。まさにユマニスム(ヒューマニズム)の人でした。

2023年4月25日

東京・本郷のフランス著作権事務所Le Salon des Livresにて

◇尾崎真理子=元読売新聞記者。文芸評論家。『大江健三郎 作家自身を語る』の聞き手・構成を担当。著書に『大江健三郎全小説全解説』『大江健三郎の「義」』

◇Corinne Quentin=フランス著作権事務所顧問。翻訳家。『大江健三郎 作家自身を語る』『沖縄ノート』の仏訳者

◇初出=『ふらんす』2023年7月号

『ふらんす』2023年7月号では、特集「大江健三郎とフランス」として宮下志朗さんによる「大江健三郎から渡辺一夫、ラブレーへ 個人的な回想」、フィリップ・フォレストさんの「追悼 大江健三郎」、アントナン・ベシュレールさんの「大江健三郎、最後の〈戦後作家〉」も掲載しています。またKaryn Nishimuraさん「C’est vrai ?」、じゃんぽ〜る西さん「フランス語っぽい日々」の夫婦連載でも、大江健三郎氏のパリの思い出が描かれています。ぜひあわせてお楽しみください。