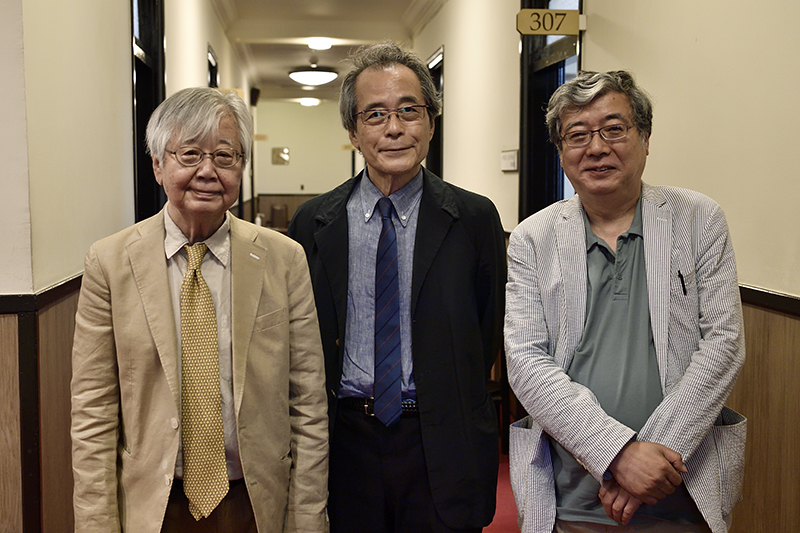

[座談会]「作家たちのフランス革命」三浦信孝/西永良成/小野潮

封建的特権や絶対王政を廃止し、「自由・平等・友愛」のフランス共和国への扉を劇的に開いたフランス革命。スタール夫人、シャトーブリアン、バルザック、ユゴー、アナトール・フランスなど、近代以降の作家たちは大革命をどのように眼差し、描いてきたのでしょうか。このテーマを扱った論集『作家たちのフランス革命』について、お三方にお話しいただきました。(『ふらんす』2022年7月号初出)

構成:編集部、撮影:西永智成

なぜフランス革命か?

三浦 僕は長年常務理事を務めていた日仏会館で、フランス革命をテーマにしたシンポジウムをこれまで複数企画してきました。明治維新から150周年にあたる2018年には「フランス革命と明治維新」を再考する日仏シンポジウムを企画し、その論集の編者も務めたのですが、実はフランス革命に関心を持ったのは結構遅いんです。きっかけは、革命200周年の1989年にたまたま1年パリにいたことが大きい。7月に「フランス革命のイマージュ」と題された1週間に及ぶ国際研究集会が開かれ、日本から柴田三千雄、遅塚忠躬(ちづかただみ) 、樋口陽一、西川長夫といった先生方や、中江兆民研究の井田進也氏が参加しました。4月に中国で天安門事件が起こり、11月にベルリンの壁が崩壊し、フランス国内でイスラム・スカーフ事件が大きな論争になったのもこの年で、歴史の大きな変わり目です。僕は学生の頃マルクス主義をかじり、それまでずっと心情左翼だったんですが、ソ連型社会主義の破綻が明らかになったので、日本の民主主義のためにはフランス型共和主義がいいんじゃないかと考えるようになった。そうとなると「共和国」の起源はフランス革命だということで、遅まきながら革命について考えるようになったんです。目を開かれたのは、レジス・ドゥブレがアメリカ型デモクラシーに対してフランス型共和国を擁護した1989年の論文で、それが同じ年に樋口陽一さんが発表した「ルソー=ジャコバン型」共和国論と一致するので驚きました。

革命史研究には、ソルボンヌのフランス革命史研究所を率いたアルベール・ソブールのマルクス主義正統派と、フランソワ・フュレが代表する修正派があって対立していましたが、200周年は「革命は終わった」とするフュレ派の勝利だと総括されました。正統派はフランス革命をロシア革命につなげる史観ですから1989年で形勢不利になったのは当然です。フュレは1793年のジャコバン独裁を革命の「dérapage(逸脱、横滑り)」としましたが、山岳派のロベスピエールがジャン=ジャック・ルソーの信奉者だったため、恐怖政治の元凶はルソーだというアングロサクソンの歴史家が唱えた説が優勢になり、ルソー・ファンの僕としては、そのことにずっと違和感がありました。ソルボンヌの正統派はルソーを担ぐが、修正派はレイモン・アロンが復権したトクヴィルを担ぐ。結局のところ正統派と修正派の決定的な違いはジャコバン独裁による恐怖政治をどう評価するかです。以来、僕は歴史学の素人ですが、政治思想史的観点からフランス革命に関心を持ち続けていて、2005年のトクヴィル生誕200年にも、2012年のルソー生誕300年にも国際シンポジウムを企画して、専門家の方々の議論に学んできました。

20世紀に入り歴史資料にもとづく実証的な革命史研究が進むにつれ、学問としての歴史とフィクションとしての歴史小説は分離する傾向にありましたが、今回はフランス革命をテーマにしながら、同時代あるいはそれ以降の作家たちがどのように革命期を生き、回想し、描いてきたのか、表象としてのフランス革命を取り上げてみたいと思いました。最初に浮かんだのは、ユゴーの小説『九十三年』(1874)です。1793年のヴァンデの反乱〔革命政府の30万人動員令に反発して起こった大規模な農民蜂起〕を舞台とする壮絶な人間のドラマですが、サルトル研究の大先輩の海老坂武さんは、フランス革命に関心を持ったきっかけは、まさにこの『九十三年』だと書いています。近年ユゴーの大作『レ・ミゼラブル』(1862)を全訳され、ユゴーに関する著作も出されている西永さんに、ぜひこの作品を論じてほしいとお声がけしたわけです。そもそも、西永さんがフランス革命に興味を持ったきっかけは何でしたか?

西永 僕は「カントですら愕然とした」と言われるフランス革命とは、いったい何なのか、と興味を持ったのが最初です。それで、ミシュレの『フランス革命史』を読んだりはしましたが、研究の出発点はカミュですし、これについては後でも触れますが、ユゴーにたどり着いたのはずっと後になってからでしたね。19世紀に取り組むようになったのは定年後です。

三浦 19世紀文学に僕はあまり明るくないので、作家や作品選び、またそれにふさわしい専門家については小野さんに相談しました。

7名の作家を通して革命を考える

小野 実は革命を正面から扱った文学作品というのは、目立ったものはあまりないんです。いま挙がったユゴーの『九十三年』と、アナトール・フランスの『神々は渇く』(1912)くらいです。ロマン・ロランの全集を見たときに、『革命劇』(1898-1939)なんて連作戯曲があったんだと驚いたくらいで、本当に少ない。僕が大学に入った頃に読んだフランス文学史では、ラクロ、サド、レチフはたとえば「恥の3人組」と呼ばれて際物扱いされていて、彼らを除くと18世紀のルソーとヴォルテールが亡くなると、革命のあたりが空白で、これぞという作品がないことに気づく。それが、1830年代になるとバルザック、スタンダール、ユゴーなど次々に傑作が書かれている印象がある。やはりその最中にいる人たちは、なかなか距離を取るのは難しいですよね。

西永 それはまったく当然で、革命の渦中にいる人は、フィクションを書こうという気にはならない。これについてはクセジュ文庫の『フランス革命の文学』の著者べアトリス・ディディエも書いていますが、それどころじゃないわけだから、同時代に優れたフィクションが生まれるはずはない。「フランス革命期はフランス文学史でほとんどいつも無視される」と冒頭にも書かれています。

三浦 フランス革命というと、1789年7月14日のバスティーユ襲撃から1799年のナポレオンのクーデタまでの10年間と捉えるのが一般的ですが、ナポレオン時代まで含めてフランス革命を考える見方もある。ナポレオンが革命を完成したのか革命の精神を裏切ったのか、いずれにしてもナポレオンについては、フランス革命と切り離して考えることはできません。ナポレオン帝政期も含む広い意味でのフランス革命を扱っているものとして、19世紀から20世紀の7名の作家の文学作品を取り上げることにしました。

まずは、革命期を実際に生きたスタール夫人とシャトーブリアン、1799年、革命のサイクルに終止符を打った「ブリュメール18日」のクーデタの直後に生まれ、ナポレオン帝政期と復古王政期に人となったバルザックとユゴー、そして1844年にフランス革命資料を専門とする古書店の息子として生まれ、ドレフュス事件と第一次大戦の間の1912年に恐怖政治を扱った小説を出したアナトール・フランス、フランスより一回り下の世代だが、ドレフュス事件から両大戦間の人民戦線期にかけて『7月14日』から『ロベスピエール』まで「革命劇」連作8点を書いたロマン・ロラン。そして最後に、私たちと同時代の作家シャンタル・トマが、マリー=アントワネットを主人公にバスティーユ陥落から3日間のヴェルサイユ最後の日々を描いた小説『王妃に別れをつげて』です(『作家たちのフランス革命』目次を参照)。

三浦信孝氏

革命を生きた作家たち

小野 僕はもともと専門がスタンダール(1783-1842)なんですが、バンジャマン・コンスタン(1767-1830)やスタール夫人(1766-1817)、シャトーブリアン(1768-1848)など、その上の世代はナポレオン(1769-1821)とほぼ同じ世代で、二十歳くらいで革命を経験しています。しかし、彼らがフィクションという形で革命を正面から扱うことはなかった。今回、村田京子さんが取り上げているスタール夫人の『デルフィーヌ』(1802)が背景として革命時代を描いていますが、作品のなかで革命家たちが登場人物として動くというようなことはない。シャトーブリアンの場合は、二十歳そこそこで革命に遭遇し、その後長く生きました。革命の時期だけでなく、その後、革命の当事者たちがどう生きたかまで見ている。革命は彼にとって一種のトラウマのようなもの。『墓の彼方からの回想』(死後出版1849-1850)という長大なメモワールにそれが見てとれるので、フィクションではありませんが、取り上げるのは面白いのではないかと思いました。この作品は重要なテキストですが非常に分量があり、残念ながらまだ邦訳がありません。僕自身ライフワークとして取り組んでいるんですが、あともう少しで終われそうです。

西永 スタール夫人はナポレオン批判ということで書いているけれど、シャトーブリアンは、非常に大きなパースペクティブのなかで革命を捉えている。

小野 シャトーブリアンとスタール夫人はほとんど同い年ですが、スタール夫人がナポレオンの帝政を経て、王政復古時代の1817年に亡くなったのに対して、シャトーブリアンはさらに30年以上長く生き、その後の七月革命や二月革命も経験し、第二共和政の成立まで目撃しています。その違いはあるでしょうね。

ただ革命期間中、パリでのさまざまな動きをより近いところから見ていたのはスタール夫人かもしれません。なんといっても彼女は革命初期の重要人物であったネッケルの一人娘ですし、革命初期に活動していた多くの人物、また総裁政府期の多くの主要人物と密接な関係を持っていて、彼らの動きをよく知っていました。またそれがゆえに、彼らが女性について、また女性の生活についてどのように考えていたかをよく知っていたはずです。その知見が、『デルフィーヌ』に生かされていると思います。またさらに、彼女は父親のネッケルと同様に、イギリスの立憲王政をモデルにものごとを考えていて、そうした方向への革命の軟着陸を望んでいたはずなのですが、革命が恐怖政治へと横滑りするのを目撃し、自身もそのために亡命せざるを得なくなるなどしていましたから、革命がなぜ恐怖政治に至りつかねばならなかったかということについても考え込んでいたはずです。彼女には死後出版ですが、『フランス革命に関する省察』(1818)という著書もあります。

三浦 スタール夫人の処女作は『ルソーについての書簡』ですが、1793年にはマリー=アントワネットを擁護する『王妃裁判についての省察』も出版していますね。

小野 村田さんは『デルフィーヌ』と併せてスタール夫人の『コリンヌ』も取り上げています。『コリンヌ』が出版された1805年には、イタリア半島はすっかりナポレオンに席巻されていますが、スタール夫人はことさらに小説の背景時期をナポレオンのイタリア侵攻以前に置き、ナポレオンの影を『コリンヌ』で描かれるイタリアからきれいに拭い去っています。

実はナポレオンとスタール夫人はヨーロッパ観においても対照的です。ヨーロッパの征服者であるナポレオンは、ヨーロッパを言わばパリを首都にするピラミッド型の帝国として一体化することを考えていて、もちろんその頂点にはフランス皇帝たる自身が君臨する姿を構想します。たとえば、彼はヨーロッパの各国国王の子弟をパリに呼び寄せて学校を作り、その各国の未来の王たちを自分の息子とともに学ばせ、そのフランス=ヨーロッパ帝国を持続させようと考えていたことが『セント=ヘレナ回想録』(1823)に出てきます。これに対し、スタール夫人が考えていたヨーロッパはいくつもの中心を持ち、それぞれの国が自国語を重んじ、その間を翻訳が繋いでいくようなヨーロッパであり、そうした空間を彼女は実際にコペーのスタール邸を訪れて滞在する各国の知識人とともに自邸で、また彼らと取り交わす書簡を通じて、書簡空間で作り上げていたと考えられます。

西永 ユゴーは若い時に、Je veux être Chateaubriand ou rien.(僕はシャトーブリアンになりたい。でなければ何者にもなりたくない)と書いたのは有名な話ですが、その意味が小野さんの論考を読んでよくわかりました。フランス文学においては、デカルトだってモンテーニュだって文学。ジュール・ミシュレ(1798-1874)の『フランス革命史』(1847-1853)も、僕は文学作品として読みました。そう考えると、今回の論集にシャトーブリアンの回想録が入っているのは大正解だし、トクヴィル(1805-1859)だって入れてもよかったかもしれない。南山大学に真野倫平さんという優れたミシュレの研究者がいますが、文学を広く捉えるなら、ミシュレを入れたってよかったと思います。

西永良成氏

三浦 『作家たちのフランス革命』にミシュレやトクヴィルも入れることは思いつきませんでしたが、同感です。ミシュレとバルザックとユゴーは1800年前後の生まれで同世代ですが、トクヴィルは1805年生まれです。ミシュレは『フランス史』序文のはじめに「私は1830年の〈7月の稲妻〉によってフランスを発見した」と書いていますが、1830年はユゴーの『エルナニ』上演でロマン派が勝利した年です。ミシュレの『フランス革命史』をユゴーは読んでいるはずですが、1850年に亡くなるバルザックはおそらく読んでいないでしょう。ミシュレはナポレオン三世の第二帝政に反対してコレージュ・ド・フランスの教壇を追われますが、同じようにユゴーは国外追放の憂き目にあいます。トクヴィルも1851年12月のルイ・ナポレオンのクーデタに反対して逮捕投獄され、その後政界を引退して文筆生活に入ります。面白いと思うのは、トクヴィルは『アメリカのデモクラシー』によって文名をあげ、1841年にアカデミー・フランセーズに迎えられますが、ユゴーは4度目の挑戦で同じ1841年にアカデミー入りをはたし、バルザックは最後までだめだったことです。アカデミーの起源は王立ですから保守的な機関ですが、小説を書いていないトクヴィルのアカデミー入りは、19世紀前半までは作家と歴史家の区別がなく、優れた文章を書く人はみな「文人」とみなされたことの証だと言えるんじゃないか。

スタンダールとバルザック

小野 スタール夫人やシャトーブリアンよりもう少し後の世代であるスタンダールについても、フィクションの形でフランス革命の時代を扱うということはなくて、フランス革命期が割合色濃く出ているのは、『アンリ・ブリュラールの生涯』(未完1835-1836、初版1890)という自伝くらいなんです。彼はグルノーブルで生まれていますが、1799年のナポレオンのクーデタの翌日にパリに上京しているので、まさにフランス革命が終結してからパリに出ており、自身は革命を目撃していない。この『アンリ・ブリュラールの生涯』は一種の家族小説として読めるんですが、彼がグルノーブルで過ごした幼年時代の家族の風景を、共和派と王党派の争いに代えて描いている。自分は共和派で、父親は王党派なわけです。共和派は軍隊や若さと等号で扱われるんですが、とにかくポジティブなものは自分たちの側にあり、父親に代表されるような嫌いなものを王党派として描く。そういう革命の図式はあるんだけれど、革命を正面から扱っているわけではない。

西永 その図式自体は、そのまま『赤と黒』(1830)の主人公ジュリアン・ソレルと製材業者である父親との関係性に通じていますね。

小野 図式的にはそのとおりですね。スタンダールはナポレオンを高く買っていたけれど、じゃあ、リアルタイムで本当にそうだったかというと、必ずしもそうともいえない。戴冠式にナポレオンと教皇が馬車で向かっているのをみて、「いかさま師が独裁者を持ち上げに来た」というようなことを日記には書いている。スタンダールはナポレオン政権の官僚になってモスクワ遠征にまで従軍していますが、ナポレオンに傾斜していくのはむしろその後、ナポレオンが失脚して王政復古になってからなんです。王政復古がつまらなかった(笑)。ナポレオンは貴族といってもコルシカ島出身のいわゆる田舎貴族。そんな人物が上京して来て、フランスのみならずヨーロッパ全域の支配者になったということは非常に大きなことで、その後の世代で野心のある人間はみな憧れ目指した。目指して成功する者もあれば、失敗する者もいて、また空回りする人間もいる。19世紀の小説にはそういう人物を主人公にした作品が目立つように思います。

小野潮氏

西永 ナポレオンのインパクトはフランス国内だけではない。ドストエフスキーの『罪と罰』(1866)の主人公ラスコーリニコフも、ナポレオンみたいになるために、高利貸しの老婆を殺したって構わないと言って殺人を犯すんだけれど、最後には並みの人間がナポレオンになろうなんて望みは抱くべきじゃないと気づく。先ほどのスタンダールとナポレオンでいうと、結局スタンダールはナポレオンが皇帝になったことに幻滅したんですよね。それはベートーヴェンも同じ。彼はそれまでフランス革命の理念に共感し、人民の解放者としてのナポレオンを崇拝していたけれど、彼が皇帝になって激怒する。交響曲3番、通称「英雄」はナポレオンに捧げるつもりだったけれどやめたんです。ピアノ協奏曲5番は通称「皇帝」の名で知られていますが、本人がつけたわけではない。ベートーヴェン自身がそんなタイトルをつけるはずがない。そのことはCDなどの解説で必ず書いてある有名なエピソードです。コンスタンもエッセイに書いていますが、為政者はl’esprit de conquête(征服の精神)を破棄しなくてはならない。

小野 バルザック(1799-1850)には革命期間中に起きたできごとを語る『ふくろう党』(1829)という作品があり、これはブルターニュで起きた反革命騒乱を素材としています。この作品は〈人間喜劇〉にバルザックが統合した作品中ではもっとも創作時期が早い作品として重要ですが、ほかにも革命を描いた作品が何かないか探していくと、バルザックの〈人間喜劇〉でおもに描いた時代は王政復古期、七月王政の初期ではあるけれど、その登場人物たちは当然革命期・ナポレオン期を生き抜いてきています。たとえば、日本でもっとも親しまれているバルザックの作品は『ゴリオ爺さん』(1835)かと思いますが、この小説の中心人物ゴリオは革命期に、それもおそらくはジャコバン独裁期に革命指導層とよい関係を持ち、その期間に商いで大きな財産を築きあげたことになっています。そしてそのことが、ゴリオの婿たちが王政復古期になって、この舅(しゅうと)を遠ざけたがる一因になっています。そのような革命期・ナポレオン期の人間の生きざまが、その後の時代のその人々の生きざまにどのような展開を与えているかということも興味深いことです。そうした複雑な事情を今回は柏木先生が『暗黒事件』(1843)を題材に据えて明快に解き明かしてくださっています。

ヴィクトール・ユゴーとナポレオン三世

西永 西川長夫さんの『フランス近代とボナパルティズム』という名著があるんですが、僕はこの本を愛読していて、付箋もたくさん施しています。先ほども、ユゴーにたどり着いたのは結構後になってからだと言いましたが、この本がなかったら僕がユゴーに迷い込むことはなかったといえる(笑)。書かれたのは1984年ですが、この時点で「ポナパルティズム」についてここまで精緻に論じている人は日本で他にいなかった。「ボナパルティズム」というのは、ナポレオン主義、つまりナポレオン一世・三世をはじめとするボナパルト家の統治形態や、それを信奉・支持する態度を指しますが、最初にこの言葉を用いたのはマルクスです。西川さんは、マルクスのボナパルティズム概念を再検討し、フランス近代の文学・芸術にまで広げて考察し、フランスにおけるナポレオン伝説やナポレオンへの郷愁を見事に分析している。ナポレオン三世は中間の議会などは一切無視して、なんでも直接国民投票で決めてしまう、近代ポピュリズムの先駆者です。

ヴィクトール・ユゴー(1802-1885)の父レオポールはナポレオンの兄ジョゼフ・ボナパルトの部下でしたが、ユゴー自身は王党派。政権とは距離を取っていましたが、七月王政をしぶしぶ認め、ルイ・フィリップの顧問になる。ユゴーはそこで貴族院議員にまでなりますが、1848年の二月革命でルイ・フィリップが退位してしまう。じゃあ、次は誰がいるかとなった時、やはりナポレオンの血を引く人がいいのではないか、と考えた。ところが息子のナポレオン二世(1811-1832)は病弱で若くして亡くなっており、そこに甥であるルイ・ナポレオン(1808-1873)が現れる。政治的野心を隠さないルイ・ナポレオンは、自分がモデルにしているのは叔父のナポレオンではなくワシントンだと言うんですね。これにやられてしまったユゴーは猛烈なキャンペーンを張って、ルイ・ナポレオンを支持する。しかし、いざ大統領になると恩を仇で返すような仕打ちをずっとされて、ユゴーは反ルイ・ナポレオンに転じて抵抗します。1851年のルイ・ナポレオンのクーデタの時は、ユゴーはほぼ一人で反ルイ・ナポレオンのシンボルにまでなる。第二帝政となり追放されてからの19年間、ユゴーは英仏海峡のジャージー島やガーンジー島で亡命生活を送りながらひたすら書き続ける。歴史家のモーリス・アギュロンが、この19年間のユゴーとナポレオン三世の対立をみれば、共和主義と帝国主義の対立が象徴的にわかると言っています。1870年の普仏戦争の失敗でナポレオン三世は失脚し、第三共和政でユゴーは英雄として熱狂的に迎えられます。とはいえ、共和国の理念を守りつづけるために、その後もユゴーはユゴーなりに孤立し続けていたというのが僕の見方ですが。ユゴーとナポレオン一族との関わり、とりわけナポレオン三世との因縁については、昨年刊行した『ヴィクトール・ユゴー 言葉と権力─ナポレオン三世との戦い』(平凡社新書)にも書きましたので、ぜひお読みいただければと思います。

ナポレオン三世が失脚してほどなく、ユゴーは『九十三年』の執筆に取りかかります。構想自体はその10年ほどまえ、『レ・ミゼラブル』を発表した頃からすでにあり、ミシュレやルイ・ブランに触発されて自分なりのフランス革命を書きたいという想いを抱いていました。1793年というのはルイ16世が処刑され、恐怖政治が始まった年ですが、この小説でユゴーは革命擁護論を展開しています。執筆当時は、パリ・コミューンの革命の試みとその挫折の後の反動的な恐怖政治が国民的協調の実現を阻んでいた時期ですから、きわめて時宜を得たテーマだといえます。刊行されたのは、ナポレオン三世が亡命先のイギリスで亡くなった翌年、1874年のことでした。

加藤周一とフランス文学

三浦 話は変わりますが、1951年に東京大学出版部から『フランス文学読本』という本が刊行されていて、これを古本で見つけて手に入れたんですが、編者の中島健蔵のほか、まだ30ちょっとの加藤周一、矢内原伊作、中村真一郎、窪田啓作が分担して書いています。

西永 これはすごいメンバーですね。

三浦 中世・16世紀から1951年の時点で最もアクチュアルだったサルトル、カミュまで、時代順に32人の作家が紹介されていますが、これを読むと、戦後すぐどういう作家が重要だったかが見てとれます。驚いたことに、加藤周一は「フランソワ・ラブレーとユマニスム」「ラ・フォンテーヌとボワロー」「ルソーとロマン主義的人間」「フロベール」「アナトール・フランスとドレフュス事件」「ロマン・ローランと《ユーロップ》〔ユーロップは1923年創刊の文芸誌〕」「アンドレ・マルローと30年代のニヒリズム」「ジャン=ポール・サルトルと実存主義」の8篇を、なんと一人で書いている。それぞれは6ページでけっして長いものではないけれど、文学史や作家事典から引っ張って来たのではなく、ちゃんと自分で作品を読んで書いているのがよくわかる。今回僕が担当する作家として特にアナトール・フランスとロマン・ロランの章を読みましたが、これに勝る紹介はないんじゃないかという見事な内容です。戦争中、東大の医学生でありながら仏文科に出入りしていて、渡辺一夫を師と仰ぎ、特に現代作家を非常によく読んでいる。改めて加藤周一のすごさを感じました。『抵抗の文学』(岩波新書)も、フランスに出発する1951年に出版されています。

西永 『抵抗の文学』は、樋口陽一さんが学生のとき読んで感激した本で、「私の三冊」に入れてますね。

熱狂か、懐疑か

三浦 今回アナトール・フランス(1844-1924)の『神々は渇く』を論じるにあたり見直した点があります。フランスはドレフュス事件のとき1898年1月に『オロール』紙一面にJ’accuse !(我、弾劾す)を発表したゾラを支援して直ちにドレフュス再審を求める署名運動のトップに名を連ね、アカデミー・フランセーズの会員ではただひとりドレフュス派になってアカデミーと絶縁した作家です。無神論の反教権主義者だから1905年の政教分離法を積極的に支持するし、ドレフュス派で健筆をふるったジャン・ジョレスに共鳴して、社会主義に傾きます。そのフランスが1912年に発表した小説が『神々は渇く』で、これは心やさしく正義感の強い青年画家が革命裁判所の陪審員に取り立てられ、ロベスピエールに心酔して無辜の人々を次々に断頭台に追いやってしまう恐怖政治の歯車を描いた小説です。マラーの暗殺やマリー=アントワネットの処刑は報告されるだけ、革命家としてはロベスピールがちょっと顔を出すだけで、あとは全部、主人公の母親や妹や恋人、元徴税請負人や非宣誓神父から娼婦まで、パリの様々な階層の人々です。理性を崇拝するあまりファナティスムに陥る危険を描いているので、反革命とは言わないまでも、恐怖政治を批判した小説として右派の読者は歓迎し、左派の読者は戸惑ったんじゃないかと思います。事実、革命200周年のときガリマールからポッシュ版が出て、「フュレ派の勝利」の宣伝に利用された面もあったのではないかと思う。

小野 この小説はもちろん、主人公のエヴァリストが中心になりますが、彼の変化が、彼の考え方・行動の変化を追うことによって示されるのみならず、周りの母親ガムラン夫人、元貴族の老人ブロト、娼婦アテナイス、エヴァリストが陪審員を務める革命裁判所によって恋人を処刑される妹といったさまざまな人たちから彼が見られ、彼らが抱くエヴァリスト像の変化が丁寧に書かれることによって、この小説は深みを得たのだと思います。また、恋人のエロディがガムランと最初の一夜を過ごす場面と、まったく同じ台詞が最後の場面でも繰り返されていて、革命の前にも後にも同じ日常が流れているということが象徴的に示されている。本当によくできた小説だと思います。

三浦 主人公の恋人のエロディが最後の場面で身を任せることになる愛人も、実は最初の方からチラチラ出て来ている。伏線がいっぱいある本当によくできた小説で、何度か読まないと気がつかないことも多い。登場人物の索引をつくるといいと思いました。

西永 小説に限らず、再読の時になって初めていろんなことに気づくものであって、初読でわかった気になっているのは本当の読書家とは言えない、とシオラン先生〔エミール・シオラン(1911-1995)。ルーマニア出身の作家・思想家〕もおっしゃっています(笑)。

アナトール・フランスの『神々は渇く』を評価した人として、二人の名前が浮かびます。ひとりは元首相の宮澤喜一です。ちなみに愛読書を聞かれた中曽根康弘はシュテファン・ツヴァイクの『ジョゼフ・フーシェ』〔「カメレオン」の異名を持つ革命期を生き延びた政治家フーシェの評伝〕と答えたそうですが、この二人の趣味の違いで政治的思想がわかるなと思いました(笑)。『神々は渇く』を評価したもう一人は、作家のミラン・クンデラです。彼の著作に『カーテン』という評論集があるんですが、そこで、クンデラはユゴーの『九十三年』を手厳しく論じているのと対照的に、アナトール・フランスの『神々は渇く』を絶賛しています。その大きな理由として、ユゴーは熱狂をもって革命を描いているのに対し、アナトール・フランスにはそれがない。1968年の〈プラハの春〉を、ロシアによる軍事的な弾圧を孤立無援のまま経験せざるを得なかったチェコ人のクンデラには、懐疑的な悲観主義がある。だからこそ、過度な熱狂や狂信を描くユゴーには辛辣ですが、同じ理由からアナトール・フランスの諦観を絶賛するわけです。クンデラが何よりもきらうのが叙情主義や感傷主義。情念に身を委ねるといったことほど危険なものはない、というのがクンデラの文学的出発点です。

三浦 クンデラは、「感嘆すべきは、アナトール・フランスが、恐怖政治の時代の重さを軽い文体で扱うことができたこと」で、「耐えがたいまでに劇的な〈歴史〉と耐えがたいまでに平凡な日常性の共存、人生のこの二つの対立する側面が絶えずぶつかり、矛盾し、互いに相手を茶化す、イロニーにきらめく共存」がこの小説の大きなテーマであるとしています。恐怖政治期の史実にフィクションを交えて描いた歴史小説ですが、歴史上の人物はロベスピエールくらいで、あとは市井の人々ばかりです。

僕がフランスを見直したのは、世紀の変わりからヨーロッパに広がっていた「黄禍論」に対する批判的論評です。黄禍論はもともと、中国や日清戦争で勝った日本の台頭を脅威と感じたドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が唱えロシアのニコライ2世にたきつけたものですが、アナトール・フランスは日露戦争の最中の1904年に書いた思想小説『白き石の上で』で、「黄禍」を生み出したのはヨーロッパ列強のアジア侵略で、ヨーロッパの「白禍」こそ「黄禍」の原因だと指摘している。あの時代にそんなことを言った人は他にいない。フランスは懐疑主義者だと言われますが、彼の懐疑主義は一方だけに加担しない批判的懐疑主義なんだということを、今のウクライナ情勢の議論を見ていて思いました。

フランス革命の壮大な一大叙事詩

三浦 ロマン・ロラン(1866-1944)の革命劇は全部で8作ありますが、1898年から1939年まで40年ほどのスパンで断続的に執筆されています。扱っている時期は広くとって20年ほどのフランス革命期ですが、描かれている時代順でいうと、革命前1774年を舞台とする『花の復活祭』を序曲とし、1789年の『七月十四日』、1793年から94年にかけて『狼』『理性の勝利』『愛と死との戯れ』『ダントン』『ロベスピエール』が集中し、1798年の『獅子座の流星群』を終曲とします。たとえば『狼』であればドレフュス事件、『ロベスピエール』であれば人民戦線の終わりとスターリンの「モスクワ裁判」といったように、執筆時期によってその時代の政治状況が動機になっています。1936年の人民戦線は、言ってみればドレフュス派の勝利です。レオン・ブルムが首相ですから。逆にユダヤ人を迫害したヴィシー政府は反ドレフュス派の勝利でした。だから、ドレフュス事件も第一次大戦も、さらに第二次大戦直前までの歴史背景がロマン・ロランの革命劇の中にある。

小野 そういう意味ではひじょうに重層化していますよね。

三浦 アヴォカさんは、それぞれの戯曲がどういうアクチュアリティを背景に書かれているのか、また戯曲ですからいつどこで上演されたかまで分析しています。ロマン・ロランは革命100周年の1889年にエコール・ノルマルの3年生でしたが、ミシュレの弟子のガブリエル・モノーという歴史家に教わったことが、フランス革命に情熱を持つようになったきっかけだったようです。しかしそれ以前にも、まだ高校生だった1882年にユゴーの『九十三年』が芝居として上演されたのを観て感激し、翌83年にはスイスのヴィルヌーヴで老ユゴーの姿を見ています。

西永 その年、ユゴーは家族の勧めでスイス旅行に出かけており、たまたまスイスにいたロマン・ロランは、大勢の群衆に混じって、一目ユゴーの姿を見ようと老作家の宿泊するホテルに駆けつけたそうです。ユゴーはすでに81歳。その2年後に亡くなっており、それが最後の旅行でした。

三浦 いずれにしてもロマン・ロランにとって劇作を書く上でシェイクスピアとユゴーは決定的な存在だったようですね。ちなみにロマン・ロランは『ロベスピエール』を書いた1938年にルソー論も書いおり、『花の復活祭』には実物のルソーが登場しますし、『ロベスピエール』の最後には夢幻のようにルソーの影が現れます。これは『神々は渇く』のあちこちで皮肉っぽくルソーを描くアナトール・フランスとは対照的です。フランスはルソーより皮肉屋のヴォルテールのほうが好きなようです。

現代作家が描くフランス革命

三浦 最後に、われわれと同時代人であるシャンタル・トマ(1945- )の『王妃に別れをつげて』を取り上げます。彼女はサドやカサノヴァなど18世紀の研究者で、この作品で2002年にフェミナ賞を受賞し、昨年アカデミー・フランセーズの会員にもなりました。日本語版はエッセイストとしても活躍されているパリ在住の飛幡祐規さんの翻訳で白水社から2004年に刊行されています。2012年にはブノワ・ジャコー監督によって映画化もされました(邦題は「マリー・アントワネットに別れをつげて」)。この小説は、バスティーユ襲撃があった1789年7月14日からのヴェルサイユ宮殿での3日間が、王妃マリー=アントワネットの朗読係だったアガート=シドニー・ラボルドの回想という形で描かれます。アガートというのは実在の人物なのか、それとも誰かモデルがいて作者が造形したのでしょうか。

小野 史料によると、朗読役補佐のラボルド夫人という記述は残っているようですが、詳しいことはわからず、著者は語り手アガートの存在を自由に創造したようですね。王妃にかぎらず、当時一般の貴族たちにも、朗読係は結構いたんですよね。

三浦 小説のアガートは貧しい家の出で、マリー=アントワネットより十歳年上のフランス人という設定ですが、映画ではアガートを女優のレア・セドゥが演じ、まだ幼さを残した少女という設定に変えられています。小説の「プロローグ」は1810年のウィーン、アガートが亡命先で迎えた65歳の誕生日に設定されています。「去年の7月にワグラムの戦いでオーストリア軍を破り、勝ち誇ったナポレオンがウィーンに入城した姿を私たちは見た」とあり、1810年の設定は、かなり意図的なものです。マリー=アントワネットの名を語ることは彼女の生まれ故郷ウィーンにおいてタブーになっており、王妃の思い出は容赦なくかき消されている。そこで、老境に入ったアガートは、革命で崩壊した「美の王国」を忘却から救うため、孤独な部屋で「ヴェルサイユの魔法について書きとめておこう」と思い立つ。フランス革命の延長ともいえるナポレオン支配がウィーンにまで及ぶに至った時に1789年7月14日を回顧する仕掛けは、シャンタル・トマの巧いところですね。

「プロローグ」には「私たちの理想はエスプリにあふれたサロンの会話だった」という記述があり、軍靴でウィーンを蹂躙した「性急で乱暴な言葉づかい」のナポレオン軍と対比させています。この小説には当然ネッケルも重要な人物として出て来ますが、シャンタル・トマはネッケルの娘のスタール夫人の著作にも精通しており、『王妃裁判について』と『情念論・自殺論』が再版された際、序文を書いています。トマにはL’Esprit de conversation(「会話のエスプリ」)というエッセイがありますが、l’esprit de conversationというのは、スタール夫人の『ドイツ論』の中のキーワードです。『ドイツ論』は1810年に印刷までされましたが、ナポレオンの命で発禁処分となり断裁され、1813年にイギリスで出版されました。トマは、ナポレオンによる国外追放中にスイスのコペーの城館でパリのサロンを再現したヨーロッパ人としてのスタール夫人を、創造的会話の精神の模範的体現者としてオマージュを捧げています。

西永 ヨーロッパ大に帝国を広げようとするl’esprit de conquête(征服の精神)の権化のようなナポレオンに、l’esprit de conversationと言ってもまず通じないでしょうね(笑)。かつて文芸誌の『新潮』と『文學界』に海外文学通信を毎月寄稿していたんですが、シャンタル・トマを含め新手の歴史小説が次々現れたことに驚き、こういう歴史小説の書き方があるのかと思って紹介したことがあります。

小野 トマの小説がフランス革命を扱ったものとして興味深いのは、これがパリやヴァンデを舞台とするのではなく、革命によってうたかたのように消滅してしまったヴェルサイユを描いていることです。その姿が、革命が始まる以前についての記述では、ほとんど誰も訪れないがしっかり個性を持った番人が君臨する小動物園とか、その昔ヴェネチアから住民を連れてきて数代にわたってその子孫を住みつかせ、ヴェネチアごっこを続けている小ヴェネチアといった、非常に人工的で、それこそ革命の動乱とはまるで無縁の幻のような要素で構成されていることです。またバスティーユの占拠は、やはり直接描かれることはなく、それが伝聞として伝わってくることによって、貴族たちが周章狼狽して、それまでヴェルサイユを支配していたルイ14世が作った厳格な時間が崩壊していくさま、またそれまではそこにいながら、ほとんど人間として口をきくことのなかった第三階級の人間たちが突然声を持った個人として立ち現れてくるさまもまた印象的です。

三浦 トマの小説を担当した関谷さんは、はたして『王妃に別れをつげて』は歴史小説かという問題を扱っています。作者自身は「歴史小説」と位置づけているそうですが、歴史小説とは史実を忠実に再現した小説という意味であれば、『王妃に別れをつげて』は歴史小説ではない。そもそも歴史を物語によって忠実に再現するのは、どんな実証的方法によっても不可能です。歴史は客観的で小説はフィクションだという二項対立はいまやくずれています。フランス語のhistoireは歴史と物語という二つの意味をもちます。歴史も小説もrécit(物語)として語られるが、作者の想像力を膨らましながら史実を背景にして物語を紡いでいくのが「歴史小説」であって、史実にフィクションを混じえ、あり得たかもしれない歴史を本当らしく書くのが作家の本領ともいえます。歴史家は司馬遼太郎の歴史小説をあれは歴史ではないといって批判するようですが、たとえば僕はドレフュス事件を、初め大佛次郎の『ドレフュス事件』で知りました。

西永 そうそう僕もパリ・コミューンは大佛の『パリ燃ゆ』で、ブーランジェ事件は『ブウランジェ将軍の悲劇』で知りました。ああいうものをバカにしてはいけない。ツヴァイクの『マリー・アントワネット』が書かれていなければ、あの『ベルサイユのばら』も生まれなかったかもしれません。

2022年5月23日、学士会館にて

三浦信孝(みうら・のぶたか)

中央大学名誉教授・日仏会館顧問。編著『フランス革命と明治維新』『近代日本と仏蘭西』『戦後思想の光と影』

西永良成(にしなが・よしなり)

東京外国語大学名誉教授。著書『ヴィクトール・ユゴー 言葉の権力』、訳書ユゴー『レ・ミゼラブル』

小野潮(おの・うしお)

中央大学教授。編著『対訳フランス語で読む「赤と黒」』、訳書トドロフ『善のはかなさ』『屈服しない人々』

はじめに

[第一章]

スタール夫人はなぜ、ナポレオンの怒りを買ったのか

──スタール夫人『デルフィーヌ』『コリンヌ』

村田 京子(大阪府立大学名誉教授)

[第二章]

社会革命の一画期、巨人の時代としてのフランス革命

──シャトーブリアン『墓の彼方からの回想』

小野 潮(中央大学教授)

[第三章]

光と影のあざやかな演出

──バルザック『暗黒事件』

柏木隆雄(大阪大学名誉教授)

[第四章]

今こそ、人道主義

──ヴィクトール・ユゴー『九十三年』

西永良成(東京外国語大学名誉教授)

[第五章]

ドレフュス派作家の反革命小説か?

──アナトール・フランス『神々は渇く』

三浦信孝(中央大学名誉教授)

[第六章]

フランス革命の一大叙事詩劇

──ロマン・ロラン『フランス革命劇』

エリック・アヴォカ(大阪大学特任准教授)

[第七章]

マリー=アントワネット像と歴史小説の魅力

──シャンタル・トマ『王妃に別れをつげて』

関谷 一彦(関西学院大学教授)

[終章]

「フランス革命と文学」瞥見

エリック・アヴォカ(大阪大学特任准教授)